Le cas de la Géorgie

| Résumé

Alors que le terme « révolution » a subi de nombreuses critiques pour qualifier les « révolutions de couleur », la notion de « désobéissance civile », évoquée et répétée à maintes reprises, notamment par certains acteurs des événements (comme Mikhaïl Saakachvili), n’a curieusement pas été remise en question. Mais les théories de la désobéissance civile peuvent-elles s’appliquer aux « révolutions de couleur » ? En s’appuyant sur le cas de la « Révolution des roses » en Géorgie, le présent travail tentera de redonner du sens à la notion de désobéissance civile et tâchera de se distancier des considérations hâtives sur la question, car les théories de désobéissance civile sont bien plus complexes que ce que l’on pourrait croire de prime abord. Interroger la notion de « désobéissance civile » avec une profondeur théorique permettra, peut-être, de voir d’un autre œil les « révolutions de couleur » ? |

Qu’est-ce que la désobéissance civile ? A priori, ce concept semble « aller de soi », dénotant un engagement ferme des citoyens de désobéir à l’ordre des choses. Mais cette définition simpliste efface des années de dialogue théorique et d’expériences pratiques vécues par des personnalités illustres telles que Gandhi ou Martin Luther King. Nous ne pouvons pas comprendre la philosophie et les fondements de la pensée désobéissante si nous ne lisons pas ou n’écoutons pas ceux qui sont à la source des idées. Les penseurs de la désobéissance civile n’invitent pas les citoyens à désobéir de n’importe quelle manière, derrière cette notion se cachent des valeurs, une éthique, une sagesse…

En Géorgie, en novembre 2003, à la veille de la révolution des Roses, le terme de désobéissance civile a eu des échos dans chaque district suite à la création d’un Comité de désobéissance civile ayant organisé à une vitesse exceptionnelle des liaisons dans tout le pays, enjoignant la population à désobéir contre le régime du président Édouard Chevardnadze, tandis que les leaders d’opposition les plus populaires, tels que Mikhaïl Saakachvili, appelaient à la désobéissance civile dans leurs discours. Savaient-ils vraiment de quoi ils parlaient ? Était-il justifié d’employer cette notion ?

L’objet de cette recherche est de comprendre dans quelle mesure le concept de désobéissance civile peut s’appliquer aux événements de la révolution des Roses. Pour ce faire, nous allons d’emblée entrer au cœur de la révolution des Roses (II) en nous focalisant sur les moments clés où le concept de désobéissance civile a été introduit, tandis que nous nous concentrerons parallèlement sur les différents acteurs qui ont joué un rôle dans ces événements. Ensuite, nous introduirons le cadre analytique (III) dans lequel nous définirons le concept, avant de mettre en évidence les différents critères de « pensabilité » de la désobéissance civile, de manière à préciser et tâcher de mieux comprendre ses fondements et usages. Finalement, nous proposerons une synthèse (IV) pour mesurer l’applicabilité des critères de la désobéissance civile dans le contexte de la révolution des Roses, en orientant notre analyse sur les acteurs. Étaient-ils des désobéissants civils ?

II. LA RÉVOLUTION DES ROSES

Un pays en ruines

L’héritage de l’Union soviétique a pesé lourdement sur le développement de la Géorgie, indépendante depuis 1991. La période de transition d’une économie planifiée à une économie de marché, et d’un système communiste à une démocratie libérale a été laborieuse. Mais les difficultés ont été aggravées par les guerres civiles, les conflits dans les régions sécessionnistes en Abkhazie et en Ossétie du Sud et la paupérisation dramatique de la population impuissante face aux bouleversements politico-économiques1. L’État géorgien est donc un État en faillite. Trois quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté à la veille de la révolution des Roses. Dans ce contexte, le président géorgien, Édouard Chevardnadze, relique du passé soviétique, et son parti Union des citoyens de Géorgie (UCG) sont devenus extrêmement impopulaires, tandis qu’un parfum de corruption endémique semble émaner de l’appareil étatique et des oligopoles qui concentrent les richesses du pays. Dans ce contexte, Chevardnadze n’avait aucun soutien régional, aucun groupe ethnique ou groupe social sur qui s’appuyer, pas même la loyauté de l’armée ou de la police, notamment en raison des retards de versements de salaire (Mitchell, 2009 : 74). L’une des premières explications du déclenchement de la révolution des Roses est donc la faiblesse de l’État sous Chevardnadze. Par ailleurs, l’héritage soviétique aurait contribué à un sentiment généralisé de méfiance à l’égard du gouvernement géorgien (Mitchell, 2009 : 76).

Mais ce tableau sombre de la situation difficile de la Géorgie des années 1990 occulte de manière injuste les efforts, bien que peu fructueux, menés par Chevardnadze pour redresser la Géorgie telle que l’introduction de la monnaie (lari), du système d’assurance, de l’aide sociale, ainsi que de nombreuses autres mesures à l’origine du déblocage d’une aide du FMI et de la BERD (Razoux, 2009 : 207-208). En outre, Chevardnadze prend lui-même l’initiative de placer quelques personnalités réputées compétentes dans son gouvernement, comme Zourab Jvania à la présidence du parlement géorgien, et Nino Bourdjanadze, à la commission parlementaire pour le contrôle des lois ; tous deux futurs représentants des forces d’opposition (Razoux, 2009 : 212).

Les victoires de l’opposition politique

En octobre 2000, Chevardnadze nomme Mikhaïl Saakachvili à la tête du ministère de la Justice. Ce jeune avocat de 32 ans, ayant obtenu un doctorat en Droit à l’Université Georges-Washington (GWU) aux États-Unis, consacre son attention sur la lutte contre la corruption en Géorgie. Exaspéré par les obstacles, Saakachvili démissionne finalement le 5 septembre 2001 en critiquant ouvertement les instances du pouvoir d’être profondément corrompues, dénonçant particulièrement certains ministres qu’il a côtoyés au gouvernement. Le mois qui suit sa démission, Saakachvili fonde le Mouvement national uni (MNU), un parti politique d’opposition. Au fil du temps, les réformistes gonflent les rangs de l’opposition en démissionnant tour à tour, comme le fait notamment Zourab Jvania avant de fonder le parti des Démocrates unis (DU). Les réformistes reçoivent l’aide financière de plusieurs ONG américaines (Open Society Institute de George Soros, National Democratic Institute, Freedom House) qui soutiennent le processus de démocratisation en Géorgie (Razoux, 2009 : 274-276).

Lors du scrutin des élections législatives du 2 novembre 2003, le MNU se retrouve vraisemblablement en tête avec 26,6% des voix (contre moins de 19% pour l’UCG), ce que l’OSCE et les diverses ONG confirment, tout en dénonçant les fraudes systématiques. Or, la commission électorale temporise et refuse curieusement de dévoiler les résultats officiels (Razoux, 2009 : 279).

Les manifestations se soulèvent alors le 4 novembre, menées par les leaders d’opposition. La mobilisation prend rapidement de l’ampleur. Durant les jours suivants, Chevardnadze demande à de multiples reprises de rencontrer les leaders d’opposition, Saakachvili, Bourdjanadze et Jvania, mais ses requêtes sont ignorées. Quant aux résultats officiels, ils ne sont toujours pas rendus publics.

Du 13 au 19 novembre, les leaders d’opposition recueillent des signatures à travers le pays pour réclamer la démission du président. C’est durant cette période très précise que le terme de désobéissance civile se répand dans le pays lorsque Mikhaïl Saakachvili l’emploie publiquement : « pour faire pression sur le vieux président, Mikhaïl Saakachvili en appelle à la désobéissance civile et multiplie les contacts avec les responsables sécuritaires pour s’assurer qu’ils ne feront pas tirer sur la foule » (Razoux, 2009 : 280). Le 16 novembre, le Comité de désobéissance civile est mis en place, ayant pour but de « faire tomber la dictature ». Ce jour-là, lors de la première réunion du Comité, Mikhaïl Saakachvili prend la parole :

« Sans tenir compte des nombreuses manifestations qui exigent la démission du président, ce dernier va tenter d’appliquer sa tactique. Il veut engendrer une crise dans le pays, quant à nous, nous souhaitons engendrer une crise contre le président et provoquer la destruction de toute la structure de l’État. »* 2

Nino Bourdjanadze, quant à elle, annonce qu’il faut se battre et vaincre le gouvernement géorgien qui n’est rien d’autre qu’une « dictature », mot qu’elle souligne plusieurs fois. Zourab Jvania renchérit en affirmant que la Géorgie a fait un pas en avant vers un moment historique où elle parviendra à vaincre le gouvernement. Il souligne que c’est la volonté du peuple. Enfin, le Comité de désobéissance civile déclare :

« Le gouvernement a défié le peuple. Dans ces circonstances, l’une des voies pour changer pacifiquement de gouvernement et d’éviter la violence et l’effusion de sang est la désobéissance civile générale. Aujourd’hui, tout le pays doit paralyser, avec des actions fermes et pacifiques, tous les leviers à portée de main du gouvernement criminel. »3

Dès le 17 novembre, tous les bureaux des partis d’opposition dans le pays entier se transforment en quartiers généraux au service de la désobéissance civile. Mikhaïl Saakachvili fait le pari qu’il récoltera plus d’un million de signatures dans le pays (un quart de la population géorgienne) en une seule semaine pour réclamer la démission de Chevardnadze.

Après une période intense de pressions politiques, la commission électorale annonce enfin, le 20 novembre, les résultats officiels des élections législatives du 2 novembre : l’UCG de Chevardnadze se trouve en tête avec 21,4% des voix contre 18,8% pour le MNU et 8,8% pour la coalition des Démocrates (menés par Jvania et Bourdjanadze). L’opposition s’insurge contre ces résultats jugés provoquants (Razoux, 2009 : 281).

Dès le lendemain, 21 novembre, Mikhaïl Saakachvili lance une marche de Zougdidi (Mingrélie) à Tbilissi et arrive en soirée sur la Place de la Liberté avec soixante mille Géorgiens qui réclament, avec des roses dans les mains pour symboliser le mouvement pacifique, la démission du président. Ce dernier se trouve de plus en plus isolé (Razoux, 2009 : 281).

Le 22 novembre, pendant le discours d’ouverture de Chevardnadze au Parlement, les manifestants, en première ligne desquels se trouve Saakachvili, pénètrent en masse dans le bâtiment, sous le regard des policiers immobiles, et délogent Chevardnadze, tremblant et blême. Ce dernier est chassé du Parlement. Dans le chaos, Saakachvili se place au cœur du Parlement et boit symboliquement le thé encore chaud de Chevardnadze. Désormais, Saakachvili prend le surnom de « Micha le flamboyant ». Sa popularité est exceptionnelle (Razoux, 2009 : 282). Chevardnadze démissionne le 23 novembre. Quant à Saakachvili, il sera élu président le 4 janvier 2004 avec 96% des voix.

L’importance de la société civile

La révolution des Roses racontée sous cet angle ne serait donc que l’œuvre de la stratégie d’une opposition politique très efficace et bien organisée, menée par des leaders populaires et charismatiques. Or, cette version de l’histoire occulte l’importance d’autres forces qui ont joué un rôle essentiel durant ces événements, notamment la maturité de la société civile. C’est pourquoi, nous proposons maintenant de faire un tour d’horizon sur les différents acteurs de la révolution des Roses. Nous analyserons plus loin si leurs actions relèvent de la désobéissance civile.

Kmara

Se focaliser sur la victoire flamboyante des leaders d’opposition contre Chevardnadze reviendrait à oublier que plusieurs mois avant les élections législatives de novembre 2003, on pouvait apercevoir un symbole tagué aux coins des rues un peu partout en Géorgie : Kmara (se traduisant par « assez »). À l’origine, ce mouvement de jeunes étudiants géorgiens dénonce la corruption des universités géorgiennes, déjà trois ans avant la révolution des Roses. Suite à sa création sur le modèle du mouvement Otpor de Serbie (s’inspirant de Gene Sharp, théoricien catégorisé dans la pensée désobéissante), Kmara reçoit de multiple soutiens, notamment l’aide financière de l’Open Society Institute de Georges Soros et l’accompagnement du Liberty Institute (ONG géorgienne pour la défense des droits de l’homme) de Levan Ramichvili. Kmara est un mouvement anti-Chevardnadze et, bien qu’il soutienne le MNU et Saakachvili, il se veut fondamentalement non-partisan. La force de Kmara réside dans sa brillante stratégie de taguer l’espace public avec son symbole percutant. Ainsi, (1) un petit nombre d’activistes a pu avoir une grande visibilité auprès de la population géorgienne ; (2) le mot kmara est rapidement devenu synonyme de colère, réclamant un changement de l’ordre des choses ; (3) n’importe qui pouvait reproduire le symbole et le mot, afin de se sentir partie intégrante du mouvement (Mitchell, 2009 : 53-54).

Malheureusement, ce mouvement d’exception en Géorgie a été avalé par la masse des manifestants et par l’inertie des leaders d’opposition. Jugé trop « agressif », le symbole du poing fermé de Kmara a laissé place aux roses pacifiques distribuées par les organisateurs des manifestations du 22 novembre 2003 (Razoux, 2009 : 280). Suite à la révolution des Roses, le mouvement Kmara a disparu, s’étant dissous dans la nouvelle coalition politique au pouvoir, Mouvement national – Démocrates (MND) (Cheterian, 2013 : 193). Nombre de ses activistes comme Giga Bokeria, Giorgi Kandelaki ou encore Akaki Minachvili se sont retrouvés dans différents postes au sein du nouveau gouvernement géorgien (Cheterian, 2013 : 189).

Ainsi, (1) un petit nombre d’activistes a pu avoir une grande visibilité auprès de la population géorgienne ; (2) le mot « kmara » est rapidement devenu synonyme de colère, réclamant un changement de l’ordre des choses ; (3) n’importe qui pouvait reproduire le symbole et le mot, afin de se sentir partie intégrante du mouvement.

Organisations non gouvernementales

Les ONG ont aussi exercé une influence remarquable sur le cours des événements lors de la révolution des Roses. Comme énoncé plus haut, le Liberty Institute et l’Open Society Institute ont soutenu le mouvement Kmara. De plus, ils ont aussi offert leur appui à Saakachvili. Le Liberty Institute et le Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA) ont pu produire des rapports critiques contre le gouvernement de Chevardnadze et faire des déclarations dans les médias (Mitchell, 2009 : 73). Parallèlement, l’International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED) a bénéficié d’une relative liberté durant les élections, et ses dénonciations contre les fraudes électorales de novembre 2003 ont pu être entendues et diffusées (Mitchell, 2009 : 73). Nombre d’ONG géorgiennes ont pu obtenir le soutien financier et technique de l’Occident, thème majeur de la révolution des Roses (Mitchell, 2009 : 76). Cette dépendance des ONG à l’aide financière étrangère a engendré un glissement sectoriel, l’engagement des ONG pour les besoins urgents de la population ayant été fortement écorné par un engagement dans les domaines de l’environnement, de l’éducation, des droits de l’homme, etc. (Jones, 2013 : 137). Les ONG ont déployé les moyens de soutenir les manifestations d’étudiants en novembre 2000, mais ont aussi défendu Roustavi 2 contre les attaques du gouvernement en octobre 2001 (Jones, 2013 : 137). Lors de la révolution des Roses, les ONG ont soutenu le MNU et employé leurs compétences pour organiser la mobilisation massive des manifestants (Jones, 2013 : 136).

Cependant, tout comme cela s’est produit pour le mouvement Kmara, après la révolution des Roses, les membres des ONG géorgiennes ont « migré » vers des postes du gouvernement, de l’administration ou du parlement, laissant derrière eux un vide, une concentration du pouvoir dans les hautes sphères sociales et une société civile affaiblie (Cheterian, 2013 : 194).

Médias de masse

À la faveur d’un certain pluralisme médiatique, différents canaux de communication ont pu être exploités pour critiquer le régime de Chevardnadze. Dans ce cadre, il est bien connu que la chaîne de télévision indépendante Roustavi 2 a apporté un soutien important à l’opposition politique en lui garantissant une visibilité non négligeable et a donné la possibilité, à travers une large diffusion en Géorgie, d’informer et de mobiliser la population (Cheterian, 2013 : 180). Par ailleurs, le 2 novembre, Roustavi 2 diffuse les résultats des élections législatives annonçant la victoire du MNU (De Waal, 2010 : 191). Par conséquent, les chaînes de télévision contrôlées par le gouvernement n’ont pu faire preuve de compétitivité face à celles qui jouissaient d’une indépendance et d’un soutien populaire, comme ce fut le cas pour Roustavi 2 (Mitchell, 2009 : 73).

Certains auteurs affirment que la diffusion des médias indépendants a eu un impact sur (1) le développement de l’idée selon laquelle les problèmes des individus relevaient aussi des problèmes nationaux, (2) sur la visibilité des mouvements de jeunes, (3) sur la montée en puissance des partis politiques d’opposition ainsi que(4)sur la nationalisation des manifestations (Curry, Göedl, 2012 : 72). Ces phénomènes s’observent également dans les différentes « révolutions de couleurs », où les médias audiovisuels indépendants deviennent des sources de contre-pouvoir critiques.

Pourtant, lorsque Saakachvili prend les rênes du pays, le pluralisme médiatique en prend un coup. Revaz Okruachvili, rédacteur en chef de Khalkhis Gazeti (« journal du peuple ») de Gori, est arrêté après avoir publié de virulentes critiques contre le nouveau président. Shalva Ramichvili et David Kokhreidze de la TV 202 (indépendante) sont arrêtés à leur tour. Ces répressions et cette intolérance génèrent une ambiance très néfaste d’hésitation, voire de peur, pour le monde médiatique géorgien au lendemain de la révolution des Roses (Cheterian, 2013 : 180).

En fin de compte, la révolution des Roses est le résultat de l’engagement de la société civile et des élites politiques opposées au gouvernement de Chevardnadze. La faiblesse de l’État, les fraudes électorales et la corruption ont servi de leviers pour l’action politique (Curry, Göedl, 2012 : 65). L’opposition politique, malgré les rivalités qui la composent, a joué un rôle majeur, agissant comme un vecteur de rassemblement pour la mobilisation de masse lors des événements de novembre 2003. Parallèlement, mais aussi conjointement, les ONG, le mouvement Kmara et les médias indépendants ont pu œuvrer pour soulever le mécontentement populaire incarné, finalement, par le mouvement massif de la révolution des Roses ayant mis un terme au régime de Chevardnadze.

III. CADRE ANALYTIQUE

Définition de la désobéissance civile

Nous pourrions simplement définir la désobéissance civile comme une forme de protestation politique spécifique caractérisée par la violation délibérée de la loi dans le but de remédier à une injustice en luttant pour la correction de cette loi (Chong, 2015 : 421). Mais cette notion est plus complexe et contient une série de nuances et de contradictions, sources de confusions et d’exploitations peu justifiées dans certaines réalités.

Une première contradiction est identifiable dans sa désignation même. Les nombreux actes de désobéissance qui ont traversé l’Histoire humaine n’ont jamais été qualifiés de « civiles », « car on considérait alors que la désobéissance était l’incivilité par excellence » (Vallançon, 2008 : 21). Ainsi combiné, le terme de désobéissance civile est un oxymore (le désobéissant civil est à la fois un citoyen hors-la-loi et civilisé4). Pour compliquer encore les choses, le terme civil peut être interprété de différentes façons, notamment par : (1) la citoyenneté, (2) l’opposition au militaire, (3) l’opposition au criminel, (4) la « civilité » (ou « courtoisie », selon Gandhi)5.

Trois courants de pensée offrent des réponses divergentes à l’ambiguïté de cette notion. Premièrement, l’école conservatrice considère que la désobéissance civile, source d’anarchie et de déstabilisation de l’État de droit, représente un « danger pour la démocratie » (Cervera-Marzal, 2013 : 13), il faut donc l’interdire. Deuxièmement, le courant libéral soutient, au contraire, que la désobéissance civile contient en soi une légitimité démocratique en ce qu’elle est animée par des libertés individuelles. Il s’agit donc d’un droit. En revanche, l’école libérale établit un cadre restreint, conditionnant la désobéissance civile à plusieurs pratiques telles que « acceptation de la peine, utilisation en dernier recours, interdiction de s’opposer au système dans son ensemble » (Cervera-Marzal, 2013 : 13). Ce courant majeur inclut John Rawls, Ronald Dworkin, Norberto Bobbio et Jürgen Habermas, ce dernier estimant que la désobéissance civile peut être un moyen d’évaluer la « maturité » d’une démocratie (Cervera-Marzal, 2013 : 14). Troisièmement, l’école de la pensée désobéissante défend l’idée d’une complémentarité entre la démocratie et la désobéissance civile, en ce que cette dernière permet non seulement de protéger le système démocratique, mais aussi de l’améliorer en tentant de réparer des injustices et des « dysfonctionnements » ; il s’agit donc d’un devoir (Cervera-Marzal, 2013 : 14). Ce troisième courant est issu de la pensée d’Henry David Thoreau (1817-1862) qui estime que la désobéissance civile est le propre d’un citoyen responsable, qui se doit de refuser et de transgresser « toute loi injuste, car l’injustice d’une loi n’a de réalité qu’à partir de l’instant où les sujets obéissent » (Cervera-Marzal, 2013 : 14-15). Selon les mots de Thoreau lui-même, « le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j’aie le droit d’adopter, c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste » (Villeneuve, 2000 : 12).

Afin d’y voir plus clair, schématisons (tableau 1) les différents courants qui s’opposent (la pensée conservatrice est remise en cause par la pensée libérale, elle-même critiquée par la pensée désobéissante).

Tableau 1

|

Hypothèse |

Principe |

Finalité |

Penseurs (non exhaustif) |

|

| Pensée conservatrice |

Menace pour la stabilité |

Interdit |

Dérive |

« Hobbistes allemands »6, Carl Schmitt, Maurice Barrès |

| Pensée libérale |

Légitimité démocratique |

Droit |

Liberté |

John Rawls, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas |

| Pensée désobéissante |

Nécessité démocratique |

Devoir |

Progrès |

Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Howard Zinn, Gene Sharp |

En somme, la théorie de la désobéissance civile repose sur la légitimité qu’elle contient en démocratie. Au cœur du concept se trouve la tension entre légitimité et légalité, alors que la notion d’injustice sert de socle à la réflexion (Cervera-Marzal, 2013 : 26).

Forts de ce cadre théorique, plusieurs penseurs et théoriciens ultérieurs ont tenté de circonscrire ce concept flou et controversé dans un cadre intelligible à travers différents critères indissociables de la notion de désobéissance civile.

Critères de la théorie de la désobéissance civile

Dans les lignes suivantes, il s’agit de repérer les différentes caractéristiques de la notion de désobéissance civile. Ces critères ont principalement été élaborés et étudiés par le courant de la pensée désobéissante, dont les théoriciens en sont surtout les praticiens. C’est pourquoi, nous pouvons envisager ce courant comme le plus important en termes de conceptualisation des aspects pratiques (actes concrets) de la désobéissance civile.

Démocratie & indépendance de la justice

L’une des conditions majeures de « pensabilité » de la désobéissance civile (Hiez, Villalba, 2008 : 13) est liée au contexte politique dans lequel elle opère : la démocratie. Le tableau que nous avons dressé sur les trois courants de la désobéissance civile donne déjà un aperçu de l’importance du contexte démocratique pour pouvoir penser la désobéissance civile. La démocratie apparaît ainsi comme une condition sine qua non en termes d’effets et de conséquences sur les désobéissants civils :

« Le refus d’obéir à la loi n’a pas les mêmes effets selon qu’il est exprimé en situation démocratique, en situation de despotisme, en situation révolutionnaire ou en situation coloniale (ou sous occupation militaire). Ce qui se présentera comme un acte de désobéissance civile en démocratie a toutes les chances d’être nommé « maladie mentale », « dissidence », « trahison », « révolte » ou « lutte de libération » en d’autres situations. Et la différence n’est pas simplement terminologique : les conséquences que subissent ceux qui contestent un régime totalitaire ne s’apparentent en rien à celles qu’encourent ceux qui se soustraient ouvertement à l’application d’une prescription légale en démocratie. » (Ogien, Laugier, 2010 : 56)

A fortiori, l’un des corolaires du contexte démocratique est la nécessité d’une indépendance de la justice. En effet, si la justice n’est pas impartiale mais dominée par le pouvoir exécutif, la désobéissance civile perd en substance : « dans un régime où la justice est encore sous le contrôle du politique, le refus de se conformer à la loi (…) risque vite d’être réduit à un simple délit » (Ogien, Laugier, 2010 : 55). Autrement dit, l’indépendance de la justice permet aux désobéissants civils de faire face à la justice et aux lois perçues comme injustes en tant que citoyens (et non en tant que « délinquants ») désirant revendiquer et façonner la loi.

Acte individuel conscient

Un attribut important de la désobéissance civile est la prise de conscience qu’il s’agit d’un acte individuel et intentionnel. L’acte doit donc être intégré par le désobéissant de manière à prendre sur soi la responsabilité et en subir les conséquences le cas échéant (Ogien, Laugier, 2010 : 56), comme par exemple en faisant un séjour en prison.

En effet, les penseurs de la pensée désobéissante affirment que l’un des fondements du concept de la désobéissance civile tient dans l’idée qu’un individu responsable doit s’opposer à une loi jugée injuste et admise par la majorité de la population : « la désobéissance civile viole le principe de majorité, sur lequel repose la procédure démocratique » (Cervera-Marzal, 2013 : 12). En ce sens, la désobéissance civile est un acte de désaccord fondamentalement individuel.

L’idée que la désobéissance civile est un acte profondément individuel remonte à Henry David Thoreau, ce dernier ayant pris conscience de sa volonté individuelle d’agir par la « transgression éthique de l’ordre social » (Hiez, Villalba, 2008 : 16). L’agrégation de plusieurs individus conscientisés donne le souffle à un mouvement collectif de désobéissance civile. Mais il s’agit avant tout d’une prise de conscience personnelle. Selon Gandhi, les militants du satyagraha (désobéissance civile) doivent faire preuve de swaraj (autonomie) et s’autogouverner (Cervera-Marzal, 2015 : 10 ; 56).

Acte public

Afin que la désobéissance civile soit effective, elle doit aussi opérer dans l’espace public et avoir une visibilité. L’acte désobéissant permet ainsi de former un réseau où se côtoient des individus partageant la même détermination de résister à une loi. De ce fait, la désobéissance civile est pensée dans un cadre général, où le « refus de se plier à une obligation légale doit être formulé au nom d’un ensemble d’individus qui ressentent la même aversion à l’idée d’avoir à la respecter » (Ogien, Laugier, 2010 : 56). Le désobéissant civil agit dans un souhait de transformer les valeurs collectives, mais aussi par la volonté d’« influencer le contenu des décisions publiques » (Hiez, Villalba, 2008 : 17). S’exerçant en tant qu’acte public, la désobéissance civile peut dès lors se répandre :

« Pour être entendu et accepté, l’acte désobéissant doit pouvoir s’intégrer au sein de l’espace public, notamment en respectant certaines règles du débat public, tout au moins en ce qui concerne le refus de l’usage de la violence (Braud, 2004 ; Sémelin, 1998) et la volonté de rendre publique la pratique désobéissante (Cefaï, Pasquier, 2003). » (Hiez, Villalba, 2008 : 17)

De ce fait, l’acte désobéissant contient un aspect communicationnel extrêmement important, en ce qu’il implique un partage du mécontentement dans l’espace public. De manière générale, nous pouvons constater que les désobéissants civils communiquent par tous les canaux possibles (slogans, affiches de rues, tags, symboles, débats, réseaux sociaux, etc.). Pour Gandhi, si la désobéissance civile ne s’expose pas à l’opinion publique, alors l’acte de désobéissance n’est pas assumé et perd de sa substance (Cervera-Marzal, 2015 : 105). Finalement, si le désobéissant reste isolé et solitaire, alors il prend d’autres allures « comme celles de l’insoumis, du rebelle, de l’ermite ou de la personnalité caractérielle » (Ogien, Laugier, 2010 : 56), perdant de facto le caractère d’acte de désobéissance civile.

Acte moral

Le fait de contester la légitimité d’une loi implique d’agir « au nom de principes politiques ou d’impératifs moraux ‘‘supérieurs’’ » (Ogien, Laugier, 2010 : 56). Les désobéissants civils revendiquent leur « appartenance à certaines valeurs éthiques (religieuses, laïques…), le plus souvent associées à une expression collective et plus ou moins institutionnalisée (de mouvements religieux, politiques, associatifs ou syndicalistes…) » (Hiez, Villalba, 2008 : 17). La désobéissance civile inclut donc des valeurs morales, une universalité et des devoirs. Selon Gandhi, obéir aux lois injustes de manière aveugle revient à renoncer à la responsabilité morale d’agir. Empreint de valeurs éthiques, la pensée désobéissante de Gandhi soutient que la désobéissance civile « consiste à convertir, non à contraindre, celui qui fait le mal » (Cervera-Marzal, 2015 : 110). Il serait donc immoral de forcer le pouvoir ou l’instance judiciaire de procéder à un changement par des actes de désobéissance civile ; imposer le fait accompli est impropre à la désobéissance civile.

Acte non violent

L’un des théoriciens se situant aux fondements de la notion de non-violence est aussi l’un des moins étudiés dans le monde académique : Gandhi. Le spécialiste de la question, Manuel Cervera-Marzal, explique cette absence d’intérêt de la part des élites intellectuelles en quatre points : (1) la personnalité de Gandhi (qui a capté l’attention davantage que ses écrits), (2) la focalisation sur ses actions politiques (1914-1948) plutôt que sur la période de théorisation des principes comme satyagraha, ahimsa, swaraj7 (1903-1914), (3) le manque de rigueur, de systématisation et de cohérence dans ses idées (écrivant surtout des textes circonstanciés) et (4) le poids de ses convictions religieuses (Cervera-Marzal, 2015 : 9-10). Mais ce désintérêt de la sphère universitaire ne retire en rien l’importance théorique de la pensée de Gandhi. Pour lui, la désobéissance civile est le meilleur moyen d’améliorer la démocratie ; il considère que la désobéissance civile est la « respiration » de la démocratie (Cervera-Marzal, 2015 : 85-88). Néanmoins, l’action désobéissante doit respecter un principe indispensable : la non-violence. Cette dernière représente un moyen politique permettant d’atteindre la « Vérité », le progrès (Cervera-Marzal, 2015 : 52). Au-delà des aspects moraux supérieurs que cela implique, la non-violence est une nécessité dans la mesure où elle est confrontée sans armes à la violence des autorités (État). Pourtant, Gandhi rejette l’absolutisme des pacifistes, qui excluent tout recours à la violence (Cervera-Marzal, 2015 : 53). Au contraire, Gandhi affirme que l’acte non-violent implique de résister à la violence lorsque cela devient une nécessité. Sinon, la désobéissance civile serait passive et pourrait aboutir à un échec de la remise en cause de l’ordre des choses. Par contre, l’acte non-violent ne doit pas être exploité de manière offensive, car la désobéissance civile, répétons-le, doit procéder à un changement sans contrainte. En somme, la non-violence est une critique théorique et pratique de la violence (Cervera-Marzal, 2016 : 36-40). Contrairement à la résistance passive (qui subit et qui permet à la violence de persister), le satyagraha agit comme une force s’opposant radicalement à l’usage des armes (Cervera-Marzal, 2015 : 57).

Acte spécifique

Ce qui distingue la désobéissance civile avec les autres formes de protestation politique (marches de protestation, grèves générales, etc.), c’est l’aspect d’un changement de la loi ou de l’ordre des choses par un mode de pensée spécifique. Selon l’école de la pensée désobéissante, la désobéissance civile est ainsi employée pour des questions spécifiques et locales. Gandhi estime que les actes de désobéissance civile ne conviennent pas à des objectifs globaux et distants tels que la lutte pour l’indépendance (Chong, 2015 : 426). Autrement dit, la désobéissance civile ne peut pas être revendiquée à travers des actions politiques qui englobent une grande partie de la population et qui sous-tendent un consensus général dans la volonté de procéder à un changement. En ce sens, la notion de désobéissance civile est contraire aux contestations de masse et de type révolutionnaire (Hiez, Villalba, 2008 : 16).

Nous avons mis en lumière différentes caractéristiques de la théorie de la désobéissance civile, nous allons donc voir si cette notion peut ou non s’appliquer au cas particulier de la révolution des Roses (II). Ce cas empirique est riche et intéressant pour la réflexion sur la désobéissance civile, parce que ce concept a été employé dans la rhétorique des opposants politiques du président Edouard Chevardnadze. Nous allons donc nous interroger sur la pertinence de l’emploi de la notion de désobéissance civile dans un tel contexte.

IV. SYNTHÈSE

À présent que nous avons tenté de définir la notion de désobéissance civile et que nous avons mis en relief de nombreux éléments autour de la révolution des Roses, nous pouvons examiner, au moyen d’une synthèse, si la théorie s’applique ou non à notre cas empirique. Pour ce faire, nous commencerons par nous demander si la situation en Géorgie (avant 2004) correspond à un cadre démocratique. Sans cette condition sine qua non, la notion de désobéissance civile n’aurait pas d’objet dans la Géorgie de Chevardnadze. Dans le cas contraire, nous pourrons alors poursuivre l’analyse en entrant au cœur du concept de la désobéissance civile (sachant que cette notion se caractérise par certains types d’actes, principalement développés et analysés par le courant de la pensée désobéissante, dont les théoriciens ont eux-mêmes expérimenté et vécu la désobéissance civile). Ainsi, il s’agira d’observer si les actes ayant eu lieu dans le contexte de la révolution des Roses concordent avec les actes catégorisés dans la théorie de la désobéissance civile.

Démocratie & indépendance de la justice sous Chevardnadze ?

D’emblée, nous pouvons constater que la condition du contexte démocratique comporte un biais majeur dans le cas de la Géorgie sous Chevardnadze car, dans notre cadre méthodologique, il nous manque des analyses sur la particularité des régimes démocratiques hybrides. Ce genre de régimes permet-il à la désobéissance civile d’être effective ? Pour répondre, il faut s’en remettre à la définition des régimes hybrides. Marina Ottaway propose une description de ce type de régime :

« They allow little competition for power, thus reducing government accountability. However, they leave enough political space for political parties and organizations of civil society to form, for an independent press to function to some extent, and for some political debate to take place. » (OTTAWAY, 2003, p. 3)

L’étendue de la démocratie sous Chevardnadze correspond bien à cette définition de la démocratie hybride, car, bien que les partis d’opposition n’aient aucune chance d’accéder au pouvoir par des moyens officiels (élections législatives ou présidentielles), nous avons déjà vu plus haut que l’État géorgien n’a tout simplement pas les moyens de contrôler les voix critiques, ce qui leur laisse une liberté d’action, notamment pour d’éventuels actes de désobéissance civile. La désignation de « dictature », comme le répètent régulièrement les opposants politiques de la révolution des Roses, est erronée, du moins exagérée. En somme, il y a une cohabitation entre un blocage antidémocratique du pouvoir politique en place et une ouverture à l’égard des actions politiques de contestation. Si l’on adopte une approche comparative pour savoir si la Géorgie est plus ou moins démocratique par rapport à un autre pays démocratique, il s’agit moins d’une différence de nature, que d’une différence de degré (Mitchell, 2015 : 402). Par ailleurs, il faut relativiser le niveau de la démocratie en Géorgie pour la raison suivante : « during the Shevardnadze years, Georgia was also more free and democratic than any of the countries from the former Soviet Union » (Mitchell, 2015: 402).

Malgré le flou théorique qui pèse sur les démocraties hybrides, la condition du contexte démocratique semble bel et bien respectée dans le cas de la Géorgie de Chevardnadze dans la mesure où les voix critiques sont tolérées (ou plutôt supportées par dépit). De toute évidence, dans son essai sur la désobéissance civile, Christian Mellon rappelle qu’« aucun régime n’est parfaitement démocratique »8. La désobéissance civile peut donc avoir une existence et être effective dans un tel cadre.

Certes, l’indépendance de la justice n’est pas garantie en Géorgie (Mitchell, 2015 : 398). Toutefois, à l’instar de la faiblesse de l’État, elle ne dispose pas des moyens de discréditer et de réprimer efficacement d’éventuels actes de désobéissance civile. Si une certaine tolérance existe au niveau du pouvoir exécutif, c’est aussi le cas, indirectement, pour le pouvoir judiciaire (imbriqué au pouvoir exécutif).

Ainsi, la double condition de la démocratie et de l’indépendance de la justice peut s’appliquer au cas empirique de la Géorgie, malgré l’hybridité du régime. Nous pouvons donc poursuivre sur les différents types d’actes qui caractérisent la désobéissance civile et leur application éventuelle lors de la révolution des Roses.

Actes de désobéissance civile et révolution des Roses ?

Nous avons vu qu’un grand nombre d’acteurs, de représentants de la société civile et d’organisations ont pris part à la révolution des Roses : les opposants politiques, le Comité de désobéissance civile, Kmara, les ONG, les médias indépendants, ainsi que la foule immense de manifestants. Mais sont-ils des désobéissants civils ? Il ne s’agit pas ici de lénifier le rôle joué par les uns et les autres au cours des événements, soulignons-le, mais de délimiter et de saisir la nature de leur rôle.

Tout d’abord, les activités des ONG et des médias indépendants ne violent pas intentionnellement la loi, puisqu’elles sont officiellement admises et tolérées. Roustavi 2 diffuse ses émissions, alors que le Liberty Institute et le GYLA produisent des publications critiques à l’encontre du gouvernement, tout cela à titre professionnel. Quant à l’ISFED, elle a simplement accompli son travail en surveillant les élections législatives de novembre 2003 et en les déclarant frauduleuses. Par conséquent, les ONG et les médias indépendants n’accomplissent pas par là des actes de désobéissance civile (violant la loi par définition), mais produisent du contenu ou des effets dans le cadre de leur travail. Ils sont donc écartés de notre analyse.

Concernant le Comité de désobéissance civile, actif dès le 16 novembre, nous pouvons principalement identifier deux types d’actes qui lui font défaut pour être véritablement considéré en tant que mouvement de désobéissance civile, sachant qu’il s’autoproclame comme tel. Le premier point concerne le critère de l’acte non-violent. En effet, dans ses déclarations, le Comité met lourdement en accusation le gouvernement géorgien, le désignant comme « criminel », et annonce que la violence et l’effusion de sang doivent être à tout prix évitées pour que le changement de gouvernement se fasse « pacifiquement ». Cet absolutisme pacifiste va à l’encontre de la pensée désobéissante et des réflexions de Gandhi sur la non-violence. Nous rappelons que la non-violence s’oppose au pacifisme, en ce qu’elle représente justement une force défensive qui lutte contre la violence et qui ne permet pas la passivité du pacifisme. Il y a une forme de démagogie et une certaine incohérence conceptuelle dans l’idée d’appeler à la dynamique de la désobéissance civile, tout en demandant d’agir dans la paix. Le deuxième point fait appel à la notion d’acte spécifique. Si la désobéissance civile est déjà une contradiction en tant qu’oxymore, parler de « désobéissance civile générale » témoigne de leur méconnaissance du concept même de désobéissance civile, pleine de nuances. Celle-ci doit reposer sur un acte personnel et conscient, issu de convictions morales propres à soi. Appeler à la désobéissance civile dans toute la Géorgie, mettre en place des bureaux dans tous les districts, des lignes téléphoniques et des quartiers généraux innombrables pour créer un mouvement global, tout cela n’a plus rien à voir avec un mouvement de désobéissance civile, mais s’apparente plutôt à une mobilisation de masse. Par ailleurs, il semble que le Comité de désobéissance civile ait une forte dépendance vis-à-vis des leaders de l’opposition, ce qui entrave l’authenticité du mouvement et l’entache d’un caractère éminemment politique, œuvrant plutôt comme un instrument au service des opposants politiques géorgiens. Le mode opératoire du Comité de désobéissance civile se trouve donc en parfaite contradiction avec les principes de base de la désobéissance civile. Le mot d’ordre n’est plus de désobéir à l’État, mais d’obéir et de suivre les leaders d’opposition.

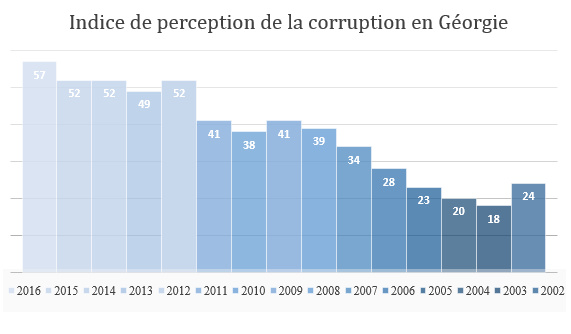

A fortiori, les opposants politiques les plus populaires se sont illustrés au Comité de désobéissance civile par leurs déclarations. Comme nous l’avons déjà vu plus haut, Saakachvili a appelé publiquement à la désobéissance civile. Il a souligné l’importance de l’effet massif de la population pour porter le régime de Chevardnadze à la « destruction ». En ce sens, Saakachvili se désigne lui-même, en contraste avec Chevardnadze, comme un bâtisseur. Rappelons toutefois que lorsque Saakachvili est arrivé au pouvoir en 2004, le niveau de corruption s’est aggravée (Annexe) et la démocratie a été délaissée au profit d’un État fort (state building) et d’un régime « super-présidentiel », inféodant les pouvoirs judiciaire et législatif au pouvoir exécutif (Žielys, 2015 : 95). Aucun des trois leaders majeurs de l’opposition, Saakachvili, Jvania et Bourdjanadze, n’a fait preuve d’acte de désobéissance civile. Au contraire, leurs discours empreints de populisme ont participé à polariser les mouvements de protestation politique vers un mouvement généralisé, mêlé à un engouement nationaliste, ce qui contrevient une fois de plus au critère essentiel d’acte spécifique. En outre, la lutte pour le pouvoir, dans laquelle les leaders politiques sont engagés, ruine toute crédibilité et possibilité de concevoir des aspirations authentiques à la désobéissance civile. Leur objectif vise à faire respecter les « vrais » résultats des élections législatives en canalisant l’inertie de la foule.

C’est ainsi que soixante mille manifestants se retrouvent sur la Place de la Liberté, le 21 novembre 2003, pour réclamer la destitution de Chevardnadze (Razoux, 2009 : 281). La foule fait tournoyer en masse le drapeau géorgien aux cinq croix rouges, symbole national renouvelé par le logo du Mouvement national uni de Saakachvili. Concernant les roses, symbolisant le mouvement pacifiste, nous ne reviendrons pas une fois de plus sur la notion de non-violence soutenue par la pensée désobéissante. Ce rassemblement massif fait directement pression sur le pouvoir devant le parlement pour contester les fraudes électorales et réclamer la démission du président. Lorsque la foule entre dans le parlement et chasse Chevardnadze, cela se produit sous l’effet de la contrainte, contraire au principe de la désobéissance civile, selon lequel le changement ne doit pas se produire par la coercition. La force de la « Vérité » est de convaincre son adversaire au changement sans le forcer, autrement l’acte ne serait plus considéré comme non-violent. Au-delà de ces questions qui touchent plutôt à la philosophie de la désobéissance civile, ce mouvement populaire a pris la forme d’une contestation de masse. Or, comme nous le savons déjà, les protestations de type révolutionnaires et généralisées sont contraires à la désobéissance civile. De tels rassemblements massifs ont également eu lieu lors des autres « révolutions de couleur ». Plusieurs analystes ont critiqué certains aspects comme l’instinct grégaire, les uns ayant été appelés par leurs amis, les autres ayant été entraînés par la curiosité, sans oublier l’attraction du divertissement, du caractère festif et « carnavalesque » des manifestations, autant d’éléments qui donnent le sentiment à la foule d’être « en communion » (Curry, Göedl, 2012 : 67 ; Gille-Belova, 2008 : 5-6). Ni le critère d’acte individuel conscient, ni celui d’acte spécifique ne peuvent donc s’appliquer dans le cas de ces manifestations massives.

Finalement, il nous reste à étudier le cas du mouvement Kmara. S’agit-il d’un mouvement de désobéissance civile ? Contrairement à l’immense foule de manifestants, Kmara est formé d’un petit groupe d’activistes, non généralisé, agissant localement de manière irrégulière, ce qui correspond au critère d’acte spécifique. Ces jeunes étudiants luttent contre la corruption et l’injustice du système, en s’opposant consciemment aux normes. En taguant illégalement les rues, les ponts, les murs dans tous les coins de la Géorgie avec leur message (« assez ! »), ils ont pu diffuser dans l’espace public leur volonté de changement et gagner en visibilité (De Waal, 2010 : 191). Acte public formulé au nom de l’ensemble de la population, c’est aussi un acte moral, luttant pour des impératifs moraux supérieurs, pour des valeurs universelles, pour des libertés fondamentales, ne forçant pas au changement par la contrainte mais par la prise de conscience. N’employant pas des méthodes violentes telles que des attaques contre les forces de l’ordre, mais ne tombant pas non plus dans l’absolutisme pacifiste, Kmara est animé par une certaine résistance civile, qui concorde avec le critère d’acte non-violent. À travers le devoir de changer le système et ses lois, il y a une prise de conscience de la part de ces jeunes activistes, qui sont prêts à assumer la responsabilité de leurs actes, qui sont autonomes (swaraj) et authentiquement non partisans. Tous ces aspects remplissent les conditions de l’acte individuel conscient. En somme, mutatis mutandis, Kmara est donc bien un mouvement de désobéissance civile.

Ainsi, les acteurs ayant fait appel à la notion de désobéissance civile, comme les leaders politiques d’opposition ou les membres du Comité de désobéissance civile, ne peuvent pas être considérés comme des acteurs ayant conduit à la désobéissance civile, mais plutôt à la révolution généralisée. Les ONG et les médias ont davantage servi de soutien professionnel envers la société, ayant fortement participé au déclenchement de la révolution des Roses, sans pour autant avoir mené des actes de désobéissance civile. La foule de manifestants et le consensus généralisé de la révolution des Roses sur la démission de Chevardnadze contreviennent à la logique du concept de la désobéissance civile. Seuls les actes du mouvement Kmara, déjà actif trois ans avant la révolution des Roses, semblent correspondre à la notion de désobéissance civile.

V. CONCLUSION

En fin de compte, la désobéissance civile n’est pas une notion applicable à la révolution des Roses. Si des mouvements de désobéissance civile existaient en Géorgie avant ces événements, ils ont été intégrés dans un mouvement de masse qui n’avait plus aucun lien avec les critères et la philosophie de la pensée désobéissante.

Dans des cas exceptionnels, la désobéissance civile peut conduire à un renversement du pouvoir9, toutefois, la révolution des Roses a dérivé vers un événement national et historique, rappelant le parfum de l’indépendance, alors que des dizaines de milliers de citoyens se tenaient unis, les nouveaux drapeaux géorgiens flottant au-dessus de leurs têtes, exigeant à l’unisson la démission d’un vieux président qui remémorait malgré lui le passé soviétique de la Géorgie. L’effet massif de cette mobilisation, issue d’un consensus généralisé, et son caractère national excluent l’interprétation d’un mouvement de désobéissance civile. Les leaders d’opposition et le Comité de désobéissance civile, soutenus par les médias indépendants et les élites de la société civile, n’ont pas conduit une protestation politique qui s’apparentait à la désobéissance civile, mais plutôt à la révolution (soulignons que ce terme a subi de nombreuses critiques, notamment celles de l’approche élitiste10) ; leur emploi du terme désobéissance civile fut donc injustifié.

Après trois années d’activisme, les jeunes gens de Kmara ont été absorbés dans cette masse de manifestants, tandis que leur logo, contrariant les visées pacifistes des organisateurs, a cédé la place aux roses. Après la démission contrainte de Chevardnadze, les activistes de Kmara ont rejoint les structures de la bureaucratie, marquant la fin de ce mouvement que nous avons identifié dans le présent travail comme relevant de la désobéissance civile. Mais ils ne furent pas les seuls à effectuer ce glissement. La société civile a littéralement pris le pouvoir après la révolution des Roses. Pourtant, les espoirs placés en Mikhaïl Saakachvili ont été déçus. La « super-présidence » et le pouvoir décisionnel excessif de ce dernier ont même conduit la Géorgie à une guerre désastreuse contre la Russie en août 2008. Au final, la révolution des Roses n’a pas porté ses fruits et la démocratie s’est rapidement essoufflée.

Certains auteurs affirment que, dans une perspective plus large, les « révolutions de couleur » étaient surtout le produit d’un concours de circonstance « idéal » (« perfect storm »), provoquées par (1) la frustration des élites et la mobilisation du peuple, (2) la faiblesse des autorités et (3) l’influence de l’Occident (Curry, Göedl, 2012 : 65). Des schémas récurrents ont donc été observés par l’approche comparative des « révolutions de couleur ». Or, le présent travail ouvre la voie vers de nouvelles interrogations : si nous avons eu raison d’identifier les activistes de Kmara comme des désobéissants civils, qu’en est-il de Pora, Otpor ou Kelkel ?

BIBLIOGRAPHIE

Monographies et articles sur la désobéissance civile

CERVERA-MARZAL, Manuel, Désobéir en démocratie : La pensée désobéissante de Thoreau à Martin Luther King, Les éditions aux Forges de Vulcain, 2013.

CERVERA-MARZAL, Manuel, Gandhi, Politique de la non-violence, Michalon Éditeur, 2015.

CERVERA-MARZAL, Manuel, Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?, Le bord de l’eau, 2016.

CHONG, Dennis, Political Protest and Civil Disobedience, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 18, 2015, pp. 421-426.

CURRY, Jane L., GÖEDL, Doris, Why ‘Together We Are Strong’ does not work, Communist and Post-Communist Studies 45, 2012, pp. 65-76.

DI CINTIO, Chloé, Petit traité de désobéissance civile, Respublica, 2010.

HIEZ, David, VILLALBA, Bruno (éd.), La désobéissance civile : Approches politique et juridique, Presses Universitaires du Septentrion, 2008.

OGIEN, Albert, LAUGIER, Sandra, Pourquoi désobéir en démocratie ?, La Découverte/ Poche, 2011.

VALLANÇON, François, « De la désobéissance civile », in David Hiez, Bruno Villalba (éd.), La désobéissance civile : Approches politique et juridique, Presses Universitaires du Septentrion, 2008, pp. 21-35.

THOREAU, Henry David, VILLENEUVE, Guillaume (trad.), La Désobéissance civile, Mille et une nuits, 2000.

Monographies et articles sur la révolution des Roses et la démocratie

CHETERIAN, Vicken, « Revolution and Civil Society, Testimonies from the Field », in From Perestroika to Rainbow Révolutions, Reform and Revolution. After Socialism, 2013, pp. 175-205.

DE WAAL, Thomas, The Caucasus: an Introduction, Oxford University Press, 2010.

GILLE-BELOVA, Olga, L’usage de la référence révolutionnaire : les interprétations de la «Révolution orange » en Ukraine, Siècles, 2008.

JONES, Stephen, Georgia : a Political History Since Independence, Tauris, New York, 2013.

MITCHELL, A. Lincoln, Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia’s Rose Revolution, University of Pennsylvania Press, 2009.

MITCHELL, A. Lincoln, « The Edinburgh Companion to the History of Democracy », in Benjamin Isakhan, Stephen Stockwell (eds), From Pre-history to Future Possibilities, Edinburgh University Press, 2015.

OTTAWAY, M., Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

RAZOUX, Pierre, Histoire de la Géorgie : la clé du Caucase, Perrin, 2009.

SERRANO, Sylvia, La Géorgie post-soviétique : Lost in Transition ?, Revue Tiers Monde, Vol. 49, No. 193, 2008, pp. 67-90.

ŽIELYS, Povilas, « Guarding or Retarding? US Democracy-Assistance Programmes in Post-Rose Revolution Georgia », in Ghia Nodia, Christoph H. Stefes (eds.), Security, Democracy and Development: In the Southern Caucasus and the Black Sea Region, Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, Peter Lang, Bern, 2015, pp. 95-114.

Ressources informatiques

Comité de désobéissance civile :

http://civil.ge/geo/article.php?id=5350&search

http://www.nplg.gov.ge/civil/arCevnebi/samoqalaqo%20daumorCilebloba%20ukve%20daiwyo.htm

http://www.nplg.gov.ge/civil/arCevnebi/sayovelTao%20samoqalaqo%20daumorCilebloba.htm

http://www.nplg.gov.ge/civil/arCevnebi/sayovelTao%20samoqalaqo%20daumorCilebloba2.htm

Interview de Manuel Cervera-Marzal :

https://www.youtube.com/watch?v=QTZJ3t-XA8c

ANNEXE

https://www.transparency.org/news/feature

https://www.transparency.org/news/feature

En 2002, sous Édouard Chevardnadze, l’indice de perception de la corruption (CPI) était moins pire (24) qu’en 2004 (20) et 2005 (23) sous Mikhaïl Saakachvili. Bien que l’indice de corruption se soit ensuite amélioré d’année en année sous Saakachvili, cette évolution a atteint ses limites à partir de 2008 (39). Lorsque la coalition politique Rêve géorgien remporte largement les élections législatives d’octobre 2012, la corruption est très rapidement combattue (l’indice se stabilise à 52 dès 2012).

1 « Le PIB tombe en deçà du niveau des années 1960, et un processus de dé-modernisation de l’économie s’engage: les infrastructures sont laissées à l’abandon, les usines, les rails et jusqu’aux câbles électriques sont vendus comme débris métalliques, les pénuries d’essence entraînent un retour de l’agriculture à la traction animale, etc. Avec la rupture des approvisionnements énergétiques de Russie, le pays est plongé dans l’obscurité et le froid durant plus de dix ans » (Serrano, 2008 : 69-70).

2 * Les astérisques (*) indiquent que les traductions sont réalisées par l’auteur du présent dossier.

« პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მრავალრიცხოვანი მანიფესტაციების მოწყობის მიუხედავად, პრეზიდენტი ცდის ტაქტიკას მიმართავს. მას სურს ქვეყანაში შექმნას კრიზისი, ჩვენ კი გვსურს პრეზიდენტს შევუქმნათ კრიზისი და მოვახდინოთ მთელი სახელმწიფო სტრუქტურის დემონმტაჟი » (Déclaration de Mikhaïl Saakachvili, 16.11.03, http://civil.ge/geo/article.php?id=5350&search)

3 « ხელისუფლება ხალხს დაუპირისპირდა. შექმნილ ვითარებაში ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლის და იმავდროულად ძალადობისა და სისხლისღვრის თავიდან აცილების ერთერთი გზა ყოვლისმომცველი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის განხორციელებაა. დღეს მთელმა ქვეყანამ მშვიდობიანი და მტკიცე მოქმედებებით დანაშაულებრივი ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა ბერკეტის პარალიზება უნდა მოახდინოს. » (Déclaration du Comité de désobéissance civile, 16.11.03, ibid.)

4 Cervera-Marzal, Manuel, Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?, Le bord de l’eau, 2016.

5 Mellon, Christian, Qu’est-ce que la désobéissance civile ?, Alternatives non-violentes, n°108, 1998.

6 Cervera-Marzal, Manuel, Désobéissance civile et libéralisme, Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Cambridge University Press (CUP), 2013, 46 (2), pp.369-396.

7 Ahimsa (non-violence) ; satyagraha (force de la vérité ou désobéissance civile), swaraj (autonomie) (Cervera-Marzal, 2015 : 10 ; 43).

8 Mellon, Christian, Qu’est-ce que la désobéissance civile ?, art. cit.

9 Mellon, Christian, Qu’est-ce que la désobéissance civile ?, art. cit.

10 Gille-Belova, Olga, L’usage de la référence révolutionnaire : les interprétations de la «Révolution orange» en Ukraine, Siècles, 2008.